Die Zahl der Industrieunternehmen, die an Abwanderung aus Deutschland denken, steigt kontinuierlich, wie eine neue Umfrage zeigt. Besonders unter den Großunternehmen ist die Lage dramatisch. Die Wut richtet sich auf die Ampel. Sie habe in der entscheidenden Standortfrage Lösungen ausgespart.

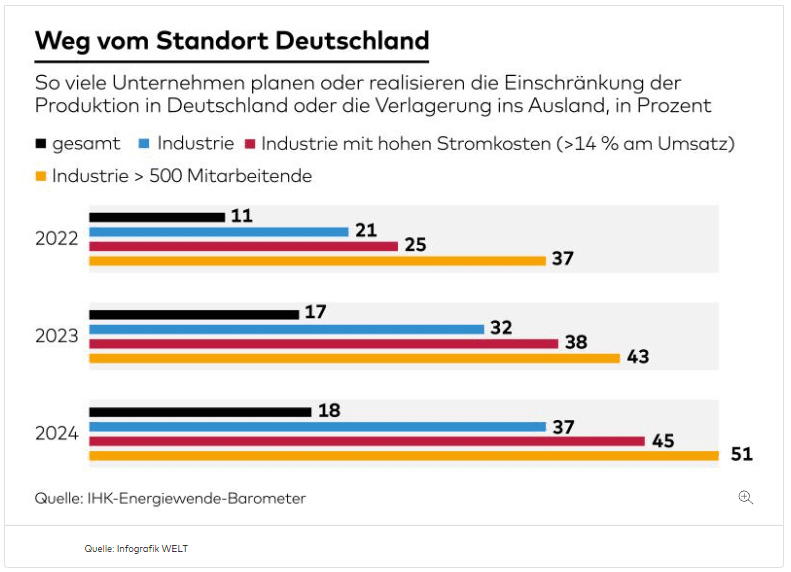

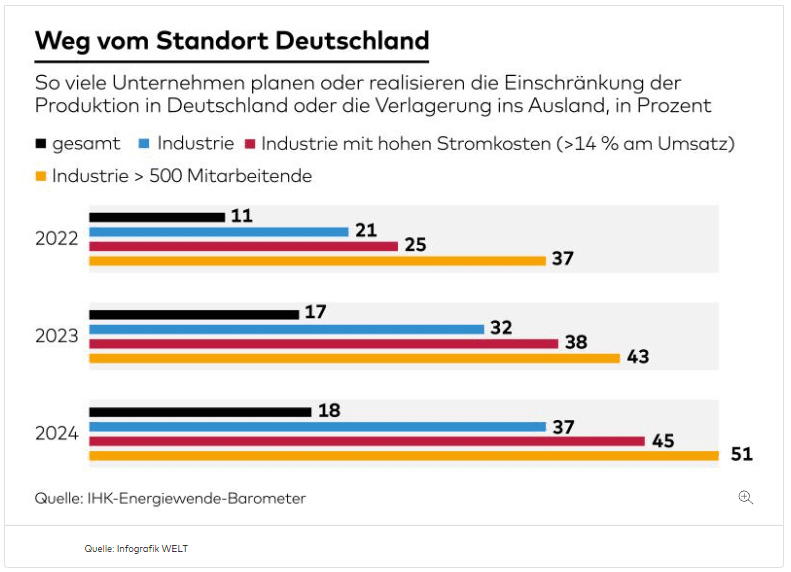

Die deutsche Energiepolitik wird immer mehr zum Standortrisiko. Die Zahl der Industriebetriebe, die Produktionseinschränkungen oder eine Abwanderung ins Ausland erwägen, steigt kontinuierlich. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter rund 3300 Mitgliedsunternehmen hervor.

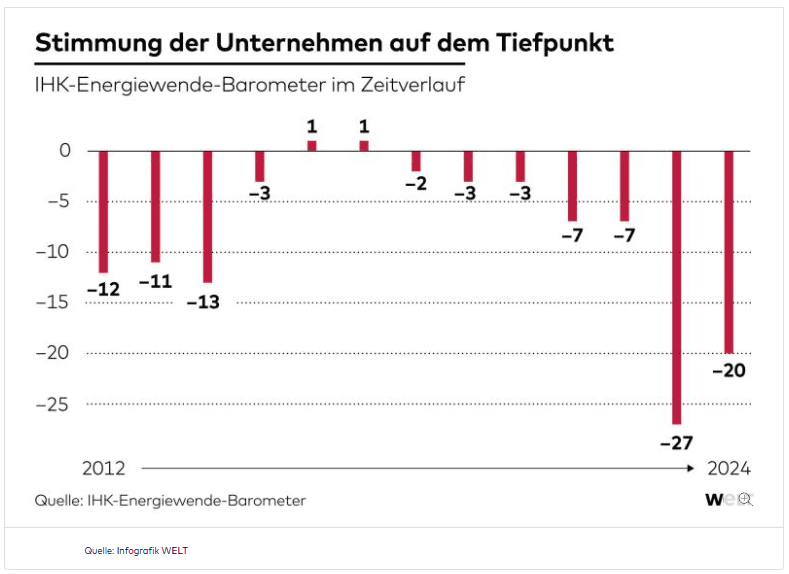

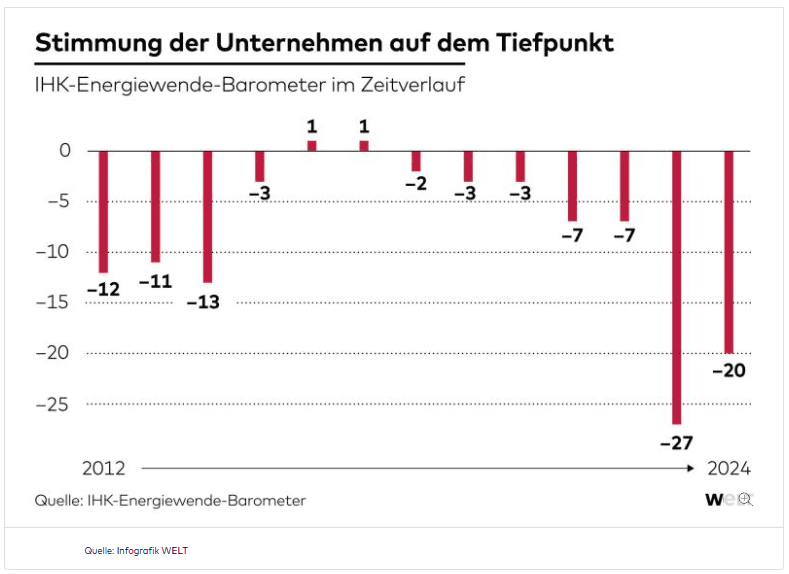

Die Ergebnisse des diesjährigen „Energiewende-Barometers“ zeigen auch in anderen Bereichen dramatische Entwicklungen. „Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in die Energiepolitik ist stark beschädigt“, fasste der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks das Ergebnis der Umfrage zusammen. „Während in den Jahren vor 2023 viele Unternehmen auch Chancen in der Energiewende für den eigenen Betrieb sahen, überwiegen zuletzt aus ihrer Sicht deutlich die Risiken.“

Besonders energieintensive Betriebe treibt es zur Abwanderung oder zu Produktionseinschränkungen. Inzwischen „planen oder realisieren“ solche Schritte 45 Prozent aller Betriebe mit hohen Stromkosten – sieben Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Als „hoch“ gelten Stromkosten in der Umfrage, wenn sie einen Anteil von mehr als 14 Prozent am Umsatz ausmachen.

Noch dramatischer sieht es bei großen Unternehmen des produzierenden Gewerbes aus. Unter den Industriebetrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern planen bereits 51 Prozent mit Produktionseinschränkungen oder Abwanderung. Im vergangenen Jahr waren es 43 Prozent. Bedenklich: Gerade diese Großunternehmen sind meist ohnehin international gut aufgestellt, was es ihnen leicht macht, Abwanderungspläne auch umzusetzen.

„Die Deindustrialisierung von Deutschland hat begonnen und gefühlt steuert niemand dagegen“, zitiert die DIHK den Kommentar eines westdeutschen Industrieunternehmens aus der Umfrage.

Habeck und Scholz in der Kritik

Zwar hatte die Bundesregierung angesichts schwächster Konjunkturprognosen im europäischen Vergleich jüngst den Plan einer „Wachstumsinitiative“ vorgelegt. Doch darin habe die Bundesregierung leider „nachhaltige Lösungen des Energieangebots und der Energiepreisfrage völlig ausgespart“, kritisierte Dercks. Für viele Betriebe aus der Industrie sei das aber derzeit die entscheidende Standortfrage, so der DIHK-Vize: „Wer das nicht auf dem Schirm hat, kann irgendwann der Deindustrialisierung unseres Landes nur noch zusehen.“

Die Politik nehme die Sorgen gerade der mittelständischen Betriebe nicht ernst, erklärte Dercks bei der Präsentation der Umfrage-Ergebnisse. Er verwies auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der den alten hanseatischen Spruch, dass „die Klage das Lied des Kaufmanns“ sei zum Entsetzen der Unternehmer wiederholt geäußert hat.

Dazu gehöre auch, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ebenso wie Scholz häufig darauf verweist, dass die Energiepreise nach den Rekordwerten im Zuge des Ukraine-Krieges wieder deutlich gefallen sind. Genannt werden dann einzelne Spotmarkt-Preise oder Neukunden-Tarife. Beide hätten jedoch kaum Aussagekraft für die langfristige Kostenbelastung und Investitionssicherheit der Unternehmen.

Am Terminmarkt seien die Strompreise weiterhin doppelt so hoch wie vor der Krise, stellte Dercks fest. Die Gaspreise seien vier- bis fünfmal höher als etwa in den USA. Vor diesem Hintergrund gehe es nicht an, dass Regierungsvertreter mit ausgewählten Spotmarkt-Preisen die wahre Lage verschleiern, sagte der DIHK-Vize: „Solche Tricksereien bringen die Unternehmen auf die Palme.“

In der Umfrage geben mehr als ein Drittel der Industriebetriebe an, wegen der hohen Energiepreise aktuell weniger in betriebliche Kernprozesse investieren zu können. Ein Viertel kann sich nach eigenen Angaben mit weniger Mitteln im Klimaschutz engagieren. Und ein Fünftel der Unternehmen muss Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückstellen. Insgesamt sehen zwei Drittel der Industriebetriebe ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.

„Neben der geplanten Produktionsverlagerung besteht hier eine weitere akute Gefahr für den Industriestandort Deutschland“, kommentierte Dercks: „Wenn die Unternehmen selbst nicht mehr in ihre Kernprozesse investieren, kommt das einem Rückbau auf Raten gleich.“

Wie viele Unternehmen ihre Planungen bezüglich Produktionsverlagerung bereits tatsächlich umgesetzt haben, könnte Thema der nächsten jährlichen Umfrage sein, kündigte Dercks an.

DIHK präsentiert Liste mit zehn Vorschlägen

Bei den konkreten energiepolitischen Hemmnissen nennen die meisten Unternehmen ein Zuviel an Bürokratie und ein Mangel an Planbarkeit. So sei noch immer unklar, woher der Wasserstoff kommen soll, der in der Wirtschaft das Erdgas ersetzen soll. Auch gebe es Zweifel an der sogenannten Kraftwerksstrategie des Wirtschaftsministers. „Raus aus der Kohleverstromung bis 2030 – daran glaubt niemand mehr, auch die handelnden Personen nicht“, sagte Dercks.

„Die Wachstumsbremsen durch die Energiepolitik lassen sich nur durch ein Umdenken lösen“, sagte der DIHK-Vize: „Die Unternehmen brauchen jetzt eine nachhaltige Perspektive für eine verlässliche Energieversorgung mit wettbewerbsfähigen Preisen.“ Für rund 80 Prozent der Betriebe sei „die weitere Senkung der Steuern und Abgaben beim Strompreis eine zentrale Forderung.“

Daneben hat die DIHK eine Liste mit zehn Vorschlägen präsentiert, die kurzfristig zur Verbesserung der Lage umgesetzt werden könnten. Dazu gehört es, den Netzausbau zu beschleunigen, um erneuerbare Energien effizienter nutzen zu können. Zugleich sollten die Netzentgelte mit Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt gesenkt werden.

Der Ausbau erneuerbarer Energien solle zudem nicht mehr durch Subventionen auf die produzierte Energie gefördert werden, sondern künftig durch Investitionszuschüsse. Auch müsse die Bundesregierung die Importstrategie für Wasserstoff „glaubwürdig machen“, heißt es im DIHK-Papier.

Die zwischen dem 10. und 30. Juni durchgeführte Umfrage spiegele die „gesamte Breite“ der deutschen Wirtschaft, erklärte die DIHK. Es nahmen 3283 Unternehme teil, darunter 56 aus dem Dienstleistungsbereich, gefolgt von Industrieunternehmen mit 23 Prozent, Handel mit 14 und Bauwirtschaft mit sechs Prozent.

Aus dem Westen der Republik kamen 36 Prozent der Antworten, 28 Prozent aus dem Süden, 19 Prozent aus dem Osten und 16 Prozent aus dem Norden. „Die Aggregation auf Bundesebene erfolgt über eine regionale und branchenbezogene Gewichtung, die auf Beschäftigtenzahlen der Regionen basiert“, teilte die DIHK zum Verfahren mit.