Die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall ist im zweiten Quartal gestiegen, zeigen Zahlen des Branchenverbandes. Auffällig sind Unterschiede zwischen westlichen und asiatischen Anlegern.

Frankfurt. Die weltweite Goldnachfrage ist im zweiten Quartal um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wie Zahlen des Branchenverbands World Gold Council (WGC) zeigen. Mit 1258 Tonnen war es das stärkste zweite Quartal seit Beginn der Datenerfassung Anfang 2000, heißt es in dem Bericht, der dem Handelsblatt vorab vorlag.

Die Zahlen zeigen, warum der Goldpreis im April insgesamt neunmal und im Mai ein weiteres Mal ein Allzeithoch geknackt hat. Denn neben den weiterhin umfangreichen Zentralbankkäufen hat vor allem ein Faktor die Nachfrage nach dem Edelmetall nach oben getrieben: außerbörsliche Goldkäufe, auch Over-the-counter-Käufe genannt, kurz OTC.

Damit sind Goldgeschäfte gemeint, die vermögende Einzelinvestoren und Family-Offices bilateral mit den Banken abwickeln. Diese Transaktionen, bei denen es oft um sehr große, 12,5 Kilogramm schwere Goldbarren geht, sind für die Statistiker des WGC unsichtbar. Sie können ihr Volumen nur anhand bestimmter Parameter abschätzen, etwa mittels Long-Positionen an den Terminmärkten.

Für das zweite Quartal schätzen die Statistiker die OTC-Nachfrage auf über 329 Tonnen – so hoch wie seit dem vierten Quartal 2020 nicht mehr. Damals investierten Anleger wegen der Unsicherheiten in der Coronapandemie und des Niedrigzinsumfelds in die Krisenwährung Gold. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 stieg sie um 53 Prozent. Ohne diese 329 Tonnen wäre die Goldnachfrage im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gesunken, unter anderem wegen eines starken Rückgangs im Schmucksektor.

Auch diesmal sei die OTC-Nachfrage wegen hoher geopolitischer Risiken gestiegen, sagt Krishan Gopaul, Senior-Analyst für die EMEA-Region beim World Gold Council. Außerdem würden sich die OTC-Käufer gegen die steigende Staatsverschuldung der USA sowie gegen das allgemein schwache wirtschaftliche globale Umfeld absichern.

Chinesische Zentralbank zieht sich zurück

Bereits im März, als Gold zu einer starken Rally ansetzte, war der OTC-Handel ein treibender Faktor. Während der Rekordkurse im März und April zeigte sich zudem, dass die Treiber nicht wie früher westliche Käufer waren. Stattdessen dominierten asiatische Anleger und Zentralbanken den Goldmarkt.

» Lesen Sie auch: Welche Faktoren hinter der verblüffenden Goldrally im ersten Quartal stecken

So hatte allein die chinesische Zentralbank in den ersten drei Monaten des Jahres ihren Reserven insgesamt 27 Tonnen Gold hinzugefügt; und im April kaufte sie zwei weitere Tonnen. Im Mai und Juni hielt sie sich allerdings mit Käufen zurück. Indien indes fügte seinen Goldreserven im zweiten Quartal 19 Tonnen hinzu. Schwellenländer wollen sich mit Goldkäufen auch gegen Sanktionen westlicher Staaten absichern.

Im zweiten Quartal blieb die Zentralbanknachfrage mit 183 Tonnen auf einem hohen Niveau. Sie lag 39 Prozent unter den fast 290 Tonnen aus dem ersten Quartal, aber sechs Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Die Zentralbanknachfrage für das Halbjahr liegt mit 483 Tonnen sogar auf einem neuen Rekordniveau.

19 Tonnen Goldkaufte die polnische Zentralbank im zweiten Quartal. Sie war damit aktivste Käuferin am Markt.

Seit dem Jahr 2022 kaufen Zentralbanken mehr Gold als je zuvor. Damit beeinflussten sie laut dem WGC die Goldpreise 2023 um mindestens zehn und in diesem Jahr um etwa fünf Prozent.

Zu den Gründen, die Zentralbanken für Goldkäufe am häufigsten nennen, gehören laut WGC-Experte Gopaul geopolitische Risiken, die Inflation sowie der Wunsch nach Diversifizierung ihres Portfolios. So möchte etwa die polnische Zentralbank ihren Goldanteil auf 20 Prozent erhöhen und war daher im zweiten Quartal mit rund 19 Tonnen auch aktivste Käuferin am Markt.

Weniger Abflüsse aus Gold-ETFs

Auch die Nachfrage von Privatanlegern nach Barren und Münzen bewegte den Goldpreis. Hier zeichnete sich zu Beginn des Jahres ein Trend ab: Mit Gold gedeckte börsengehandelte Indexfonds (ETFs) verzeichneten Abflüsse, während die Nachfrage nach physischem Gold stieg, vor allem in China.

Nun verlangsamten sich die Abflüsse aus mit Gold gedeckten ETFs: Während im ersten Quartal noch 113 Tonnen abgezogen wurden, waren es im zweiten Quartal nur noch sieben Tonnen. Während europäische und US-amerikanische Gold-ETFs weiterhin Abflüsse verzeichneten, waren die Zuflüsse in asiatische ETFs so hoch wie noch nie.

Daten des WGC zeigen: Zu Beginn des dritten Quartals sind nun auch die westlichen ETF-Investoren an den Goldmarkt zurückgekehrt. Sowohl europäische als auch US-ETFs verzeichnen seit Beginn des Monats wieder Zuflüsse. Denn Marktteilnehmer erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve im September die Zinsen senken wird.

Werden Zinssenkungen wahrscheinlicher, verleiht das dem Goldpreis in der Regel Auftrieb. Denn umgekehrt belasten hohe Zinsen die Notierungen, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft. Im Vergleich zu anderen als sicher geltenden Anlagen wie US-Anleihen verliert Gold in einem solchen Umfeld also an Attraktivität.

Deutsche verkaufen ihr Gold

Auch die geopolitischen Unsicherheiten treiben westliche Anleger wieder zurück in den Markt, wie Adrian Ash erklärt, Research-Chef des Goldhändlers Bullionvault. So seien nach den Wahlen in Frankreich die Zuflüsse in französische Gold-ETFs gestiegen. „Auch die US-Wahlen könnten zu einer höheren Nachfrage führen“, glaubt er.

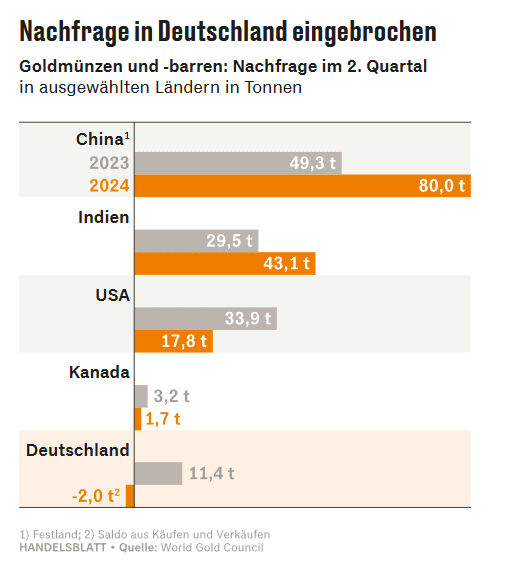

Die Nachfrage nach physischem Gold ist im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Quartal um fünf Prozent gesunken. Auch hier sind die Werte westlicher und asiatischer Käufer aber sehr unterschiedlich: Während US-Anleger 48 Prozent weniger Barren und Münzen gekauft haben als im Vorjahreszeitraum und die europäische Nachfrage sogar um 65 Prozent zurückging, stiegen indische Goldkäufe um 46 Prozent und chinesische um 62 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal sank die Nachfrage chinesischer Anleger um 28 Prozent, was möglicherweise auch zur Abkühlung am Goldmarkt im Juni führte.

Deutsche Anleger nutzen das zweite Quartal vor allem für Gewinnmitnahmen: Die Nachfrage nach Münzen und Barren lag unterm Strich bei minus zwei Tonnen.

Dass in Deutschland mehr Münzen und Barren verkauft als gekauft wurden, sei zuletzt vor rund 20 Jahren der Fall gewesen, so WGC-Experte Gopaul. Neben dem Umfeld hoher Zinsen nannte er insbesondere höhere Goldpreise und die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Deutschland als Gründe dafür, dass Anleger weniger in Gold investiert haben.

Mehr: Barren, Münzen oder ETCs? Wer Gold kaufen möchte, sollte diese Ratschläge beachten.